| 索引号: 13562910/2024-12729 | 主题分类: 国土资源、能源 | 发布机构: 围场满族蒙古族自治县新拨镇 |

| 成文日期: 2024-10-29 | 文件编号: | 有 效 性: 有效 |

建立“多规合一”的国土空间规划体系并监督实施是党中央、国务院作出的重大决策部署。按照国家和省、市、县统一安排,我镇组织开展了《围场满族蒙古族自治县新拨镇国土空间总体规划(2021-2035年)》编制工作。为提高规划的科学性和可实施性,现就规划予以公示,广泛征求社会各界意见建议。

公示时间:2024年10月29日至2024年11月29日

规划电子文件可在围场满族蒙古族自治县人民政府服务网站平台查询,现场公示地点为围场县新拨镇人民政府公示栏。社会各界意见建议可通过邮寄或者发送电子邮件方式提交。请在邮件名称上注明“围场县新拨镇国土空间总体规划公示意见建议”字样。

邮寄地址:围场满族蒙古族自治县新拨镇人民政府

邮编:068456

电子邮箱:xinbozhen@163.com

围场满族蒙古族自治县新拨镇人民政府

2024年10月29日

围场满族蒙古族自治县新拨镇国土空间总体规划(2021-2035)公示稿

国土空间规划是国家空间发展的指南、可持续发展的空间蓝图,是各类开发保护建设活动的基本依据。建立“多规合一”的国土空间规划体系,是党中央、国务院作出的重大战略决策。按照《中共中央 国务院关于建立国土空间规划体系并监督实施的若干意见》要求,根据省、市、县的相关部署,新拨镇组织编制了《围场满族蒙古族自治县新拨镇国土空间总体规划(2021-2035 年)》(以下简称“本规划”)。

本规划是对《围场满族蒙古族自治县国土空间总体规划(2021-2035 年)》的落实和深化,是新拨镇全域空间发展的指南与可持续发展的空间蓝图,是国土空间保护、开发、利用、修复和指导各类建设的行动纲领,为新拨镇落实新发展理念、实施高效能社会治理、促进高质量发展和实现高品质生活提供空间保障。

一、规划期限和范围

本规划期限为 2021—2035 年。近期至 2025 年,远期至2035 年,远景展望至 2050 年。本次规划分为镇域和镇政府驻地两个层次。镇域范围为新拨镇行政辖区,总面积 273.06 平方公里;镇政府驻地为新拨村行政管辖范围,面积为 13.49 平方公里。

二、乡镇定位

落实上位规划确定的功能定位,结合新拨镇区位条件、资源禀赋、产业基础分析,确定新拨镇总体定位为围场县域北部以生态特色农业生产和农副产品深加工为主,集休闲旅游为一体的宜居生态型一般乡镇。

三、规划目标

到2025 年,国土空间开发保护格局不断优化,初步建立现代化的国土空间治理体系;绿色现代的农业生产格局基本形成,耕地数量、质量、生态“三位一体”保护不断加强,粮食安全根基进一步夯实;生态文明水平不断提升,生态系统环境稳定向好;产业转型升级进一步提升,自然资源有效保护利用。

到 2035 年,基本形成生产空间集约高效、生活空间宜居适度、生态空间山清水秀的国土空间开发保护格局;乡村振兴建设取得良好成效,农业现代化取得决定性进展,村庄环境整治取得良好成效。

到 2050 年,国土空间格局全面建成,生态文明建设成效卓越,人居环境取得巨大成就,全面建成产业兴旺,生态优美、人民富足的农业强镇。

四、国土空间开发保护格局

1、严格落实三条控制线

严格落实上位规划确定的耕地保有量和永久基本农田保护任务。全镇耕地保有量不低于 71883.3 亩,永久基本农田保护面积不低于 68167.05 亩。

严格落实上位规划确定的生态保护红线,全镇生态保护红线面积不低于 6451.03 公顷,为水源涵养型、防风固沙和生物多样性维护型。

2、主体功能定位

落实上位规划确定的主体功能定位,新拨镇为重点生态功能区。

3、国土空间总体格局

规划构建“一带一廊两轴四区多节点”的国土空间开发保护总体格局。

“一带”为贯穿镇域南北的围场县环坝发展带,“一廊”以阴河为依托的生态景观廊道,“两轴”以国道、县道组成的经济发展轴,“四区”分别为清洁能源特色农业种植区、特色农业种植区、特色林果种植区、清洁能源矿业发展区,“多节点”分别为镇域内各个特色产业和旅游节点。

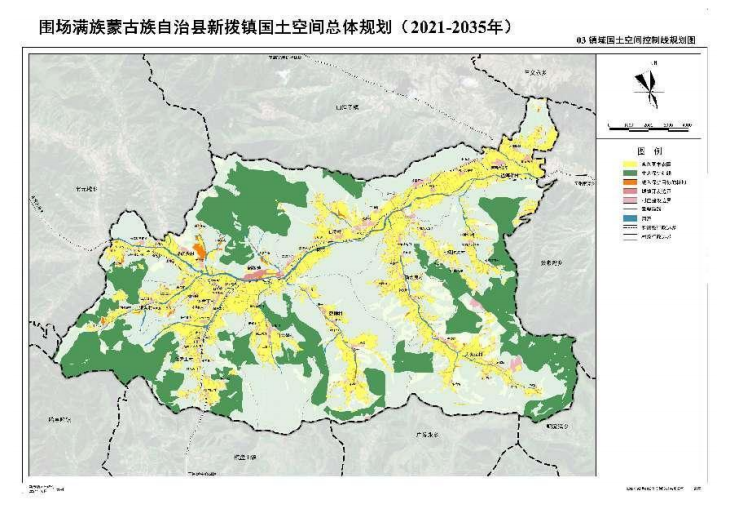

4、落实国土空间规划分区

细化落实上位规划确定的国土空间规划分区,新拨镇包括城镇集中建设区、生态保护区、生态控制区、农田保护区、乡村发展区五大规划分区。

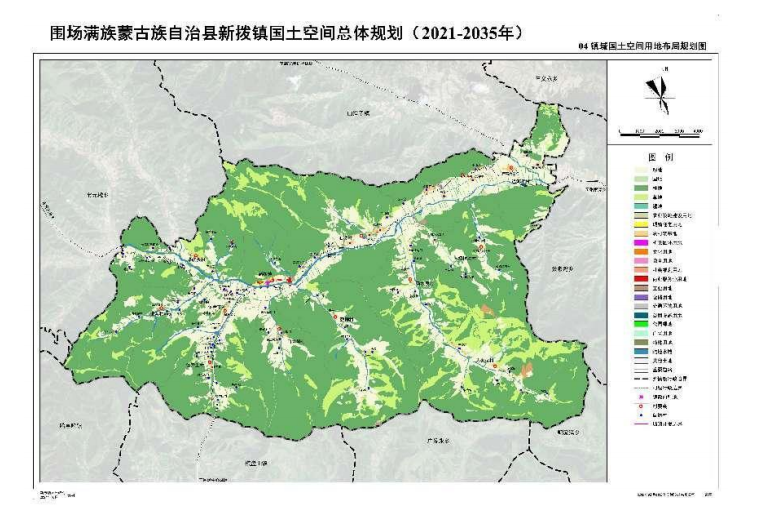

5、优化国土空间功能结构

落实县级国土空间调控目标,立足新拨镇土地利用现状,优化国土空间功能结构。

合理调整农林用地结构。落实最严格的耕地保护任务,切实加强永久基本农田建设,高标准、高起点建设现代化果园。科学合理安排设施农用地,尽量利用荒山荒坡、滩涂等未利用地或低效闲置的土地。

优化生态用地布局。优先保护自然保护地、天然林、公益林、生态防护林等生态用地。加快推进国土绿化行动,通过荒山荒坡造林、退耕还林、农村建设用地整治等,提升土地生态化水平。

优化调整建设用地结构。严格控制建设用地规模,优化建设用地结构,推进城乡建设用地集约化利用,引导村庄建

设用地减量化发展,保障区域基础设施和其他建设用地。

五、农业空间布局

1、落实耕地“三位一体”保护

耕地用途管制。耕地主要用于粮食和棉、油、糖、蔬菜等农产品及饲料饲草生产,永久基本农田重点用于粮食生产,高标准农田原则上全部用于粮食生产。

落实耕地占补平衡。引导各类非农建设选址布局尽量不占或少占耕地,非农业建设确需占用耕地的,须经相关部门批准,严格落实耕地“占补平衡”。按照“先补后占、占一补一、占优补优”原则补充数量、质量相当的耕地,确保产能不下降。建立统一的补充耕地监管平台,严禁占优补劣,严格落实耕地占补平衡责任,落实补充耕地任务。

落实耕地进出平衡。严格控制优质耕地转为其他农用地,除国家安排生态退耕、自然灾害损毁难以恢复、河湖水面自然扩大造成耕地永久淹没等特殊情况外,对确需转为其他农用地和农业设施建设用地的,需要落实年度耕地进出平衡。

耕地后备资源整理。结合耕地后备资源潜力,多渠道补充耕地,以保护生态环境为前提,在水土资源条件具备的地区,将符合条件的宜耕后备资源通过采取土地清理、土地平整、地力建设等措施,适度有序开发为耕地。

2、优化农业生产布局

落实围场县农业空间生产布局,新拨镇位于县域东北部特色种植业主产区,以特色蔬菜种植为主。规划应立足镇域内特色农业基础,优化农业产业结构,构建以胡萝卜、马铃薯种植为主,特色养殖产业为辅的农业产业结构,促进特色农业现代化发展。

3、实施土地综合整治

开展宜耕后备土地资源开发。结合双评价成果,落实县国土综合整治项目。将距离村庄近、道路通达度高、地形坡度小、土壤肥力足、集中连片度高的宜耕等级为最适宜或中等适宜的土地划入后备耕地低效闲置建设用地整治。

低效建设用地的整治能避免土地浪费,是当前土地使用中优先考虑对象。结合县域低效用地利用项目整体部署,推进新拨镇低效工业用地、闲置宅基地等整治。

六、生态空间布局

1、自然资源保护利用

落实围场县“一带五区、五廊多点”的生态保护安全布局。

新拨镇位于阴河生态廊道和东部、东南部用材林储备区内,依托区域河流水系,串联生态斑块,提高生态系统联通性。

加强重点物种监测地保护,加强森林系统恢复,保护寒温带和温带的生物多样性。

落实县级矿产资源管理政策和制度,规范矿产资源勘查开发秩序,合理利用矿产资源,促进矿产资源开发与经济社会发展相协调。坚持“谁开发、谁保护,谁破坏、谁治理”的原则,明确采矿权人保护矿山生态环境的责任和义务,全面加强矿产资源开发保护。禁止在生态保护红线、各类自然保护地、水源地、活动性地裂缝穿越地段等范围内开展矿产资源开发活动。

加强村庄饮用水水源保护,严格控制水源周边农村生产、生活产生的污染,水井周围 30 米的范围内,不得设置渗水厕所、渗水坑、粪坑、垃圾堆和废渣堆等污染源,并建立卫生检查制度,对集中式饮用水源进行定期常规指标监测,保证各饮用水水源水质达标率 100%。

2、山水林田湖草沙系统修复

落实上位国土空间总体规划生态修复分区,新拨镇处于阴河流域生态修复区。

落实围场县阴河流域环境治理,加强阴河水环境治理,山区和浅山区段河流水体重点加强水源涵养,城镇建成区段的河流加强河岸生态恢复与滨水空间活力营造,建成区段外河流加强水生态廊道的恢复与修复,营造适宜动植物栖息的良好生态环境。有效控制全域水土流失,以预防保护为主,保护河流源头区,维护和改善水源涵养区生态功能.

加大对林地资源的保护、利用和修复,尽量避免林地资源的减少和退化。结合县域造林绿化任务整体部署,不断扩大森林资源面积,保障生态建设持续稳定发展。

加强对农田土壤污染防护与治理力度,积极开展农用地土壤污染防治宣传和技术培训活动,扶持农业生产专业化服务,控制农药、化肥等的使用量,并鼓励农业生产者采取种养结合、轮作休耕等农业耕作措施,改善农用地土壤环境。

七、建设空间布局

1、居民点体系

落实上位规划指引要求,综合考虑人口规模、经济职能等因素,按照中心镇、中心村、基层村三个等级,细化居民点体系等级结构、职能分工和发展方向。确定新拨镇为中心镇,骆驼头村、二道河子村为中心村,大素汰村、旧拨村、殷家店村、新水泉村、银沟村、岱尹下村、岱尹上村、南杨树沟村、白云皋村、碧柳村为基层村。

规划落实县级国土空间总体规划中村庄分类引导,有序推动农村居民点建设用地提质、增效,全镇 13 个行政村分为集聚提升类、保留改善类、特色保护类三类。集聚提升类村庄包括新拨村、二道河子村、旧拨村、殷家店村,特色保护类村庄包括骆驼头村、岱尹上村,保留改善类村庄包括大素汰村、新水泉村、银沟村、岱尹下村、南杨树沟村、白云皋村、碧柳村。

新拨镇共 13 个行政村,其中新拨村为镇区村庄,纳入城镇开发边界范围内,不编制村庄规划,其余 12 个行政村均单独编制村庄规划。

2、建设用地布局

按照县域统筹,规划期末镇域村庄建设用地规模不增加要求,合理确定规划期末新拨镇村庄建设用地总面积。

3、产业发展空间

结合新拨镇特色产业基础,发展农副产品加工,石材加工,规划建设特色蔬菜加工厂、石材加工厂等。同时落实围场县清洁能源产业发展布局,落位县级传导的风电场项目。

4、公共服务设施布局

规划建立“镇级—村级”二级基本公共服务体系,构建镇级、村级两个社区生活圈层级,强化对乡村基本公共服务设施供给的统筹。

八、镇政府驻地规划

1、用地结构

规划对现状用地结构和规模进行优化,完善镇区各类设施用地、商业服务业用地、公共绿地和开场空间等用地,优化居住用地布局,营造宜居、宜业的生活空间,提升居民生活品质,改善生活环境。镇区在空间布局上形成“一心、两轴、四区、多点”的结构。

2、空间形态引导

遵循自然山水格局,实现建设空间与生态和谐共生,形成“点、线、面”结合的山水空间形态。

3、住房建设和人居环境

居住用地要提高土地利用率,力求创造布局合理,生态宜人的生活环境,新建建筑或质量较好的建筑应尽量保留。

规划新建住宅以低层为主,多层住宅为辅,严格落实围场县农村宅基地审批标准。

4、蓝绿空间网络

做好镇区生态空间和绿化景观节点的有机结合,打造“一廊、多节点”的蓝绿网络格局。

5、公共服务设施规划

优化镇区行政办公、教育、医疗卫生、文化、体育等公共服务设施布局。

九、基础设施支撑体系

1、道路交通规划

贯彻落实围场县建设外畅内通的立体交通运输网络的目标,规划期末提升现状县道为国道 233,提升现状通往宝元栈乡的乡道,升级为县道。逐步推进镇域内村村通道路改造升级;规划构建以国道和县道为骨干,以村村通公路为支撑的多条枝状道路网结构。

2、给水工程

规划各村依据实际情况采用“集中+分散”的供水方式,每个自然村进行集中供水,集中供水普及率达到 95%以上。

3、排水工程

规划采用雨污分流排水体制,在二道河子村规划建设区域污水处理厂一处,处理周边村庄及乡镇污水,其它无法被污水处理厂覆盖的村庄,可根据实际情况集中或连片建设小型污水处理设施进行处理,较为分散的自然村采用庭院式污水处理设施、多户联建污水处理设施等多种方式保障生活污水无害化处理。

4、电力工程

推进配电网建设改造升级。改造提升村庄现有生活变压器,提高户均配变容量到四千伏安以上,满足农村地区生活改善需求及电能替代、新能源汽车普及、清洁能源接入等经济发展需求。

5、通信工程

保留镇区邮政网点,鼓励其他村庄结合便民商店等设施建设邮政服务网点。规划结合村委会、邻里驿站或便民商店等设施建设电商服务网点。

6、供热工程

规划镇区和其他村庄持续深入推进散煤治理工作,积极研究探索清洁能源供暖,大力推动洁净煤、电代煤采暖工程,结合农村电网升级改造工程,积极推动空气源采暖。

7、燃气工程

规划期内城乡居民生活用能以清洁煤、液化石油气和电能为主,远期燃气管道建成后可采用天然气为主。

8、环卫工程

健全农村生活垃圾收运和处置体系,巩固“户分类—村收集—乡转运—县处理”的运行模式,落实县级国土空间规划传导的垃圾焚烧厂一处,位于殷家店村,规划在新拨镇新建垃圾转运站,至 2035 年,生活垃圾无害化处理率达到 100%。积极推进村庄公厕、旅游公厕建设,推动户厕改造全覆盖。

十、安全防灾体系

1、防洪排涝工程

依据县级国土空间总体规划,确定镇区及人口密集连片村庄防洪标准按照不低于 10 年一遇进行设防。

2、抗震工程

加强抗震防灾工程建设,新拨镇抗震设防烈度为 6 度,一般建设工程必须按照地震参数区划图中所在行政区的地震动峰值加速度和特征周期进行抗震设防;生命线工程和重要抗震设施必须进行地震安全性评价,并以地震安全性评价结果进行抗震设防。

3、消防工程

规划在镇区新建乡镇专职消防队,在县消防大队管理与镇政府统筹下,加强专职消防队应急知识培训,承担镇域内对火灾、工程事故等各类突发事件的消防应急任务。

4、公共卫生工程

建立以镇卫生院为核心,各村庄卫生室为辅助的二级防疫保健体系,充分发挥互联网的技术创新优势和资源整合能力,构建覆盖全域的互联网公共卫生安全体系,提供监测监控、预测预警、风险分析、信息报告、综合研判、辅助决策、综合协调与总结评估等功能。

附图: